Memahami Nama ‘Hu’/’Huwa’:

Dia Yang Tak Bisa Diliputi Nama

A. Sebutan Tuhan

Sahabat-sahabat, kadang kita terlalu cepat ‘memagari diri’ dari

istilah-istilah yang kita anggap tidak berada dalam domain yang sama

dengan agama kita. Terlalu cepat ‘mengkafirkan’. Bukan mengkafirkan

orang lain, tapi mengkafirkan bahasa (lain). Dengan memagari diri

seperti ini, apalagi dengan didahului prasangka, maka dengan sendirinya

kita akan semakin sulit saja memahami hikmah kebenaran yang Dia

tebarkan di mana-mana.

Padahal, dalam Qur’an pun Allah menjelaskan bahwa beragam bahasa adalah tanda dari-Nya juga.

“Dan diantara ayat-ayatnya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi orang-orang berilmu (‘Alimiin).” Q.S. 30 : 22.

Jika ada orang menyebut tuhannya sebagai Yehovah, Eloh, Eloheim, atau Adonai,

mekanisme dalam pikiran kita mendadak seperti mencipta imaji-imaji

bahwa ada banyak tuhan yang sedang berjejer, sesuai urutan sesembahan

yang ada sepanjang masa. Ada tuhan yang disebut Yehovah, Eloheim, Jahveh, Brahma, Manitou, Zeus, Allah, Tuhan Alah,

dan lain sebagainya. Sedangkan yang kita sembah adalah yang disebut

Allah, yang lainnya bukan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan

Tuhan kita dan agama kita. Pokoknya thoghut, atau kafir.

Benarkah begitu? Bukankah Tuhan hanya satu? Bukankah ‘Laa ilaaha Ila’Llah’ artinya tiada Tuhan selain Allah? Wallahu ‘alam,

meski saya mengerti bahwa Tuhan hanya satu, tapi saya belum mengetahui

secara total makna lahiriyah maupun batiniyah dari kalimat syahadat itu.

Tapi setidaknya, bukankah cara berfikir yang seperti tadi juga berarti

bahwa tanpa sadar pikiran kita telah menyejajarkan Dia dengan

selain-Nya? Atau, secara halus dan tersamar sekali, itu artinya kita

masih mengakui bahwa ada banyak entitas dalam satu himpunan tuhan, dan

Allah adalah salah satu dari yang ada dalam himpunan itu. Bukankah itu

keterlaluan?

Istilah ‘Allah’ sudah ada sejak sebelum Al-Qur’an turun. Sebelum junjungan kita Rasulullah menerima wahyunya yang pertama, bangsa Arab sudah menggunakan kata- kata ‘demi Allah’ jika mengucapkan sumpah. Hanya saja, mereka juga sering menyebut nama patung-patung mereka, ‘demi Lata’ atau ‘demi Uzza’, ‘demi punggung istriku’, atau bahkan ‘demi kuburan ibuku’, dalam sumpah mereka.

Istilah ‘Allah’ sudah ada sejak sebelum Al-Qur’an turun. Sebelum junjungan kita Rasulullah menerima wahyunya yang pertama, bangsa Arab sudah menggunakan kata- kata ‘demi Allah’ jika mengucapkan sumpah. Hanya saja, mereka juga sering menyebut nama patung-patung mereka, ‘demi Lata’ atau ‘demi Uzza’, ‘demi punggung istriku’, atau bahkan ‘demi kuburan ibuku’, dalam sumpah mereka.

Kapan istilah ‘Allah’ pertama kali dikenal manusia? Tidak tahu

persis. Diperkirakan tidak akan jauh dari periode kemunculan agama

Islam yang dibawa Rasulullah di tanah Arab. Tapi apakah berarti, pada

periode sebelum itu, Allah diam saja di langit sana, dan tidak

memperkenalkan diri-Nya? Rasanya kok tidak demikian ya. Saya

suka bertanya-tanya, misalnya dengan nama apa Allah mengenalkan diri-Nya

pada nabi Ya’kub as dan nabi Musa as, nabi bangsa Bani Israil? Karena

pada kenyataannya, bangsa yahudi sekarang tidak menyebut nama-Nya dengan

sebutan ‘Allah’ yang sesuai dengan bahasa Arab.

Kitab suci dari Allah yang kita kenal ada empat: Taurat, Zabur,

Injil, dan kitab penutup dan penyempurna semuanya, Al-Qur’an. Taurat,

atau Torah, turun kepada Nabi Musa as. Karena Musa adalah

orang Bani Israil, tentu kitab yang turun pun berbahasa mereka, Ibrani.

Demikian pula Zabur, Injil, dan Al-Qur’an. Semua turun dan disampaikan

dengan bahasa penerimanya.

Jadi, apakah salah jika orang yang kebetulan beragama lain, menyebut

nama Allah dengan nama yang turun pada bahasa kitab mereka? Apakah itu

Tuhan yang lain? Belum tentu. Sekali lagi, kita tidak boleh terlalu

cepat ‘mengkafir-kafirkan’, termasuk mengkafirkan bahasa dan istilah.

Ada banyak sekali irisan kemiripan bahasa-bahasa agama dalam sejarah. Sebagai contoh, nama ‘Allah’, sangat mirip dengan ‘Eloh’. Dalam kitab-kitab Ibrani, Tuhan disebut sebagai ‘Eloheim’. Dari asal kata ini, kita mengerti misalnya arti kata ‘betlehem.’ Dari asal katanya, Bethel dan Eloheim.

‘Bethel’ bermakna rumah, dan ‘Eloheim’ adalah Allah. Rumah Allah. Jika

demikian, apa bedanya kata ‘Betlehem’ dengan ‘Baytullah’?

Juga ‘Yehova’ atau ‘Yahwe’, sangat mirip dengan ‘Ya Huwa’, Wahai Dia (yang tak bernama). Yang agak ‘mencurigakan’, adalah inti ajaran Socrates, ‘Gnothi Seauthon’,

yang artinya adalah ‘Kenalilah Dirimu.’ Dari segi makna, ini sangat

mirip dengan inti hadits yang sering diulang-ulang oleh para sahabat

Rasulullah maupun para sufi terkemuka, ‘man ‘arafa nafsahu, faqad ‘arafa Rabbahu,’ mereka yang ‘arif tentang dirinya, akan ‘arif pula tentang Rabb nya.’ Esensinya sangat mirip: mengenal diri.

Dan sebuah fakta yang tak kalah menariknya, sejarah mencatat bahwa

Socrates adalah guru dari Plato, Plato guru dari Aristoteles, dan

Aristoteles adalah guru dari Alexander of Macedon. Sosok yang

terakhir ini oleh sebagian ahli tafsir disamakan dengan Iskandar

Dzulqarnayn, sosok panglima yang namanya diabadikan dalam Al-Qur’an.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua tuhan sama saja, yang

berbeda hanya namanya. Atau dewa pada tiang totem yang disembah bangsa

indian apache adalah Allah juga. Bukan begitu. Saya hanya mengatakan

bahwa kita sebaiknya jangan terlalu ‘alergi’ dengan kata-kata agamis

dari agama lain. Kita harus berhati-hati sekali untuk ‘mengkafirkan’

istilah. Sebab kalau ternyata salah, maka artinya kita ‘mengkafirkan’

sebuah hikmah atau sebuah tanda dari-Nya. Maka kita akan semakin jauh

saja dari kebenaran.

Bukankah Allah pasti menyebarkan jejak-Nya di mana-mana, sepanjang

zaman? Dan jangan berfikir bahwa Allah hanya pernah dan hanya mau

‘muncul’ di agama kita saja. Ini berarti kita, sebagai makhluk,

berani-berani menempatkan Allah dalam sebuah himpunan, ke sebuah konsep

di dalam kepala kita. Himpunan deretan tuhan, atau himpunan kelompok

agama.

Allah adalah Tuhan. La Ilaha Ilallah. Dia ada di luar

himpunan apapun. Dia tak beragama, dan tidak memeluk agama apapun.

Karena itu, kita jangan berfikir, baik sadar maupun tidak, bahwa Allah

‘beragama Islam’.

Agama diciptakan-Nya sebagai jalan untuk memahami-Nya, memahami

kehidupan, dan memahami diri ini. Segala sesuatu Dia ciptakan dan Dia

akhiri. Maka Allah adalah sumber dan akhir segalanya. Dua asma- Nya

adalah ‘Al-Awwal’ dan ‘Al-Akhir’. Ini pun sebuah

kebetulan yang menarik, karena bangsa Yunani kuno, bangsanya Socrates

dan Plato, eyang guru dari Alexander tadi, juga menyebut salah satu nama

yang dimiliki Tuhan mereka sebagai ‘Alpha Omega’, berarti ‘Yang Awal dan Yang Akhir’ (Alpha = Alif = huruf awal dalam alfabet yunani dan arab, simbol ‘awal’; sedangkan Omega = huruf terakhir dalam alfabet yunani, simbol ‘akhir’). Kemiripan yang sangat menarik, ya?

B. Asma-asma Allah.

Istilah ‘Allah’ sendiri adalah ‘hanya’ sebuah asma. Itu hanya nama

dari sebuah entitas. Namun ‘Hu’, atau ‘Dia’, adalah sebutan bagi sebuah

zat, sebuah entitas, yang tertinggi. Tak terbandingkan, tak terukur,

tak terperi. Lalu apakah kita, sebagai makhluk, memungkinkan untuk

menempatkan Dia ke dalam kepala kita, menaruhnya ke dalam sebuah konsep

‘nama’? Tentu tidak. Dia, secara utuh, secara menyeluruh, secara real,

sesungguhnya tak bernama. Tak ada apapun yang bisa membungkus-Nya,

termasuk sebuah nama.

Lalu untuk apakah, atau nama-nama siapakah, yang berjumlah sembilan

puluh sembilan sebagaimana diperkenalkan dalam Al-Qur’an, dan disusun

sebagai ‘asma’ul husna’? Nah, itu adalah bukti begitu penyayangnya Dia pada makhluknya yang satu ini, manusia.

Penjelasannya begini. Dia Yang Tertinggi jelas tak mungkin dibungkus

atau terliputi oleh apapun, termasuk sebuah nama. Tapi Dia bersedia

‘menurunkan derajat-Nya’ demi supaya lebih dimengerti oleh manusia.

Maka Dia memperkenalkan diri-Nya, bagi mereka yang ingin mengenal-Nya

di tahap awal, dengan memisalkan dirinya dengan nama-nama sifat

manusia. Memisalkan diri-Nya dengan nama-nama yang memungkinkan untuk

dideskripsikan dalam bahasa manusia.

Ambil contoh, Ar-Rahmaan (Maha Pengasih) atau Ar-Rahiim

(Maha Penyayang). Kita bisa memahami makna dua kata ini, karena nama

sifat-sifat ini, pengasih dan penyayang, adalah nama sifat yang juga

ada pada manusia. Tapi dari segi makna, kedua kata ini dalam

memperkenalkan nama sifat-Nya sebenarnya telah mengalami degradasi makna

yang amat sangat.

Maha Pengasih, atau Ar-Rahmaan, adalah ‘hanya’ bahasa

manusia yang paling memungkinkan untuk menggambarkan salah satu

sifat-Nya. Tapi kedalaman makna istilah ini telah berkurang jauh

sekali, karena Dia, yang Tak Terperi, memisalkan diri-Nya dengan

istilah manusia yang jelas tak memadai untuk melukiskan diri-Nya yang

tak terbatas. Dalam asma’ul husna, misalkan istilah ‘Ar-Rahim’,

sebenarnya ‘hanya’ merupakan sebuah istilah yang masih memungkinkan

untuk bisa terpahami oleh manusia. Sifat Penyayang-Nya yang asli, yang

real, yang tidak bisa dimisalkan dengan bahasa manusia, adalah jauh,

jauh, jauh lebih penyayang lagi, melebihi apa yang tergambar pada

sepotong kata ‘Ar-Rahim’.

Demikian pula untuk ke-98 asma asma Allah yang lain. Semua nama-nama

tersebut, sebenarnya mengalami degradasi makna yang sangat jauh dari

aslinya, demi supaya terpahami oleh kita, manusia. Sifatnya yang asli,

tak terkira jauhnya melebihi apa yang mampu tergambarkan oleh sepotong

kata dalam bahasa kita, manusia.

Allah telah berkenan ‘merendahkan diri-Nya’ ke dalam nama sifat-sifat

manusia, yang jauh, jauh lebih rendah dari kedudukan-Nya yang asli. Ia

bersedia dipanggil dengan bahasa kita. Ini sebuah bukti

kasihsayang-Nya yang amat sangat. Bisakah kita membayangkan, misalnya

ada seorang raja yang kerajaannya mencakup lima benua, lalu bersedia

turun berjalan di pasar kumuh dan mau dipanggil dengan bahasa pasar,

seperti ‘Lu’, ‘Sia’, atau ‘Kowe’? Raja tentu akan

sangat murka. Tapi Dia, Allah, tidak. Meskipun Dia Maha Tinggi

kedudukannya, tapi Dia bahkan bersedia memperkenalkan diri-Nya lebih

dahulu (!), dan membahasakan diri-Nya dengan bahasa manusia, dan

mencontohkan asma-Nya dengan sifat manusia.

‘Dia’ yang asli, sesungguhnya tidak bernama. Lalu istilah ‘Allah’ itu apa? Istilah itu ‘hanyalah’ bagian dari asma’ul husna, pada urutan yang pertama.

Istilah ‘Allah’, menurut seorang ahli hikmah, sebenarnya sebuah simbol juga. Menurutnya, istilah ‘Allah’, yang terdiri dari:

‘alif’, ‘lam’, ‘lam’ dan ‘ha’,

sesungguhnya merupakan singkatan dari kata bahasa Arab:

‘Al/Alif – li – li – hu/huwa’.

‘Al’ dalam bahasa Arab bermakna kata ganti tertentu, maknanya sama seperti ‘The’ dalam bahasa Inggris, atau seperti ‘El’ dalam bahasa Ibrani dan bahasa Spanyol. Maknanya, katakanlah, ‘sesuatu’. Huruf ‘Alif’ bermakna ‘sesuatu yang tegak’, ‘Allah’, atau bisa juga ‘yang mengawali’, mirip seperti alpha dalam aksara Yunani. Kata ‘Li’ dalam bahasa Arab bermakna ‘bagi sesuatu’, dan dalam lafaz ‘Allah’ kata ini diulang dua kali. Sedangkan ‘hu’ atau ‘huwa’ bermakna ‘Dia’.

Jadi lafaz ‘Allah’, kata yang di dalam Al-Qur’an paling sering

dipakai-Nya untuk menyebut diri-Nya, sebenarnya sama sekali tidak

mencakup keseluruhan zat-Nya. Lafaz ‘Allah’ sebagai simbol, sebenarnya

justru mempertegas bahwa ‘Dia’ adalah tak bernama. Mengapa demikian?

Karena jika makna ini dibaca secara keseluruhan, maka “Al, li, li, hu”

kurang lebih maknanya adalah ‘Sesuatu, yang baginya diperuntukkan, dan

sesuatu ini diperuntukkan, untuk Dia.” Jadi artinya secara sederhana

adalah, ‘(simbol) ini diperuntukkan, dan permisalan ini diperuntukkan,

untuk Dia (yang tak bernama).”

Dia yang asli, sebagai zat (entitas), sama sekali tak bisa diliputi oleh sebuah nama.

C. Hadits Rasulullah yang mengandung simbol serupa.

Kalau kita teliti dalam memperhatikan hadits berikut ini, kita akan

mengerti bahwa Rasulullah bukan orang yang berkata dengan ‘pendapatnya

sendiri’. Orang dalam tingkatan maqam seperti Rasulullan saw.,

tentulah setiap tindak tanduk dan perkataanya sudah sepenuhnya dalam

bimbingan Allah swt. Tampak dari demikian akuratnya simbol-simbol yang

digunakan, meskipun jika kita baca secara sepintas hadits ini sangatlah

sederhana dan tidak bermakna dalam. Hanya kalau kita teliti, betapa

dalam dan akuratnya simbol yang Beliau gunakan dalam kata- katanya.

Kita lihat hadits berikut ini:

Diriwayatkan dari riwayat Abu Hurairah ra.:

Para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?”

Rasulullah saw. bersabda, “Apakah kalian terhalang melihat bulan di malam purnama?”

Para sahabat menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.”

Rasulullah saw. bersabda, “Apakah kalian terhalang melihat matahari yang tidak tertutup awan?”

Mereka menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah.”

Rasulullah saw. bersabda, “Seperti itulah kalian akan melihat Allah. Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ia kelak mengikuti sembahannya itu. Orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, orang yang menyembah berhala mengikuti berhala.”

[H. R. Muslim no. 267]

Sepintas, hadits ini hanya berisi tentang melihat Allah di hari

kiamat. Tapi kalau kita teliti lebih jauh perumpamaan yang digunakan

dengan kacamata ilmu astronomi yang pada saat Rasul mengatakan hadits

tersebut ilmu ini belum semaju sekarang, sebenarnya hadits ini juga

menjelaskan bahwa ada bagian dari ‘Dia’ yang tak akan bisa kita kenali.

Kita cermati perumpamaan bulan purnama yang dipakai beliau dalam

hadits ini.

Sebagaimana kita tahu, pada saat bulan purnama di langit malam yang

cerah, kita bisa melihat bulan ‘seluruhnya’. Kata seluruhnya ini saya

beri tanda kutip, karena memang ‘seluruhnya’ itu semu. Kita melihat

–seakan-akan– bulan tampak seluruhnya dari mata kita. Kita, saat itu,

seakan-akan bisa ‘mengenal’ bulan seluruhnya.

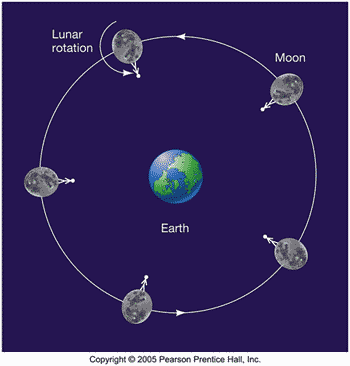

Nah, di zaman modern ini, kita tentu mengetahui bahwa bulan adalah

sebuah ‘satelit,’ sebuah planet kecil yang mengelilingi bumi. Periode

waktu rotasi bulan, sama persis dengan periode lamanya bulan

mengelilingi bumi. Jadi, permukaan bulan yang menghadap bumi setiap

saat adalah sisi yang sama persis, yang itu-itu saja. Tidak berubah.

Demikian pula, ada sisi lain di balik bulan yang akan selalu tidak

tampak dari bumi, yang setiap saat akan selalu membelakangi bumi, tidak

akan pernah terlihat dari bumi. Dengan kata lain, jika kita berdiri di

sisi bulan yang terlihat dari bumi, maka meski bulan berotasi sambil

terus mengorbit mengelilingi bumi, kita akan selalu terlihat dari bumi.

Sebaliknya, jika kita berdiri di sisi bulan yang tidak terlihat dari

bumi, maka kita tidak akan pernah terlihat dari bumi pula.

Gambar jelasnya seperti ini:

Inilah sebabnya, sejak zaman manusia pertama ada hingga sekarang,

permukaan bulan yang tampak dari bumi kelihatannya tak pernah berubah,

karena sisi yang menghadap bumi senantiasa merupakan sisi yang sama.

Di hadits ini, Rasul memisalkan Allah sebagai bulan purnama. Bulan,

sebagaimana telah dijelaskan tadi, hanya ada satu sisi yang bisa

terlihat oleh kita. Jadi, secara tersirat dalam hadits tadi, Rasulullah

juga menjelaskan bahwa sesempurna- sempurnanya pengenalan seseorang

akan Allah (seperti orang yang telah mencapai maqam para sahabat Beliau

itu), sebenarnya barulah satu sisi dari Dia saja. Sisi yang memang Dia

hadapkan sepenuhnya kepada manusia. Sisi inilah yang dalam bahasa agama

disebut sebagai “Wajah-Nya.”

Tapi sampai kapan pun, akan tetap ada sisi lain dari Dia yang tidak

akan pernah terpahami oleh manusia (karena Dia sesungguhnya Maha Tak

Terbatas). Dan keseluruhan ‘Dia’ secara utuh, yang bisa dikenali dan

yang tidak, dalam bahasa agama disebut “Zat-Nya,” atau entitas-Nya, secara keseluruhan.

Jadi sekarang kita bisa lebih memahami, jika dalam Al-Qur’an atau doa

yang diajarkan Rasulullah mengandung kata-kata ‘wajah Allah’ atau

‘wajah-Nya (wajhahu)‘, maka itu bukan berarti bahwa Dia

memiliki wajah di depan kepala seperti kita. Itu maknanya adalah,

konteks ‘Dia’ dalam kalimat itu adalah pada sisi yang masih bisa kita

kenali. Sedangkan Zat-Nya yang utuh tidak akan pernah bisa kenali.

Mengenai zat-Nya, Al-Qur’an sendiri cukup menerangkan seperti ini:

“…laysa kamitslihi syay’un”

“… dan tiada sesuatupun yang bisa dijadikan permisalan untuk Dia.” (QS. 42 : 11)

Rasul melarang manusia memikirkan zat-Nya, dalam sabdanya,

“Berfikirlah kalian tentang makhluk Allah, dan jangan sekali-kali

berfikir tentang zat-Nya, sebab kalian akan binasa.” Bahkan Beliau

sendiri pun mengakui bahwa dirinya tidak memahami ‘Dia’ dalam konteks

zat, sebab dalam sabdanya Beliau menjelaskan, “sesungguhnya aku adalah

orang yang bodoh dalam ihwal zat Tuhanku.”

Kembali pada contoh bulan di atas. Bulan, sesuai periode edarnya,

akan tampak dari bumi bermacam-macam bentuknya, mulai dari bulan hitam

(bulan tak tampak), bulan hilal, bulan sabit, bulan setengah, hingga

bulan purnama.

Sebenarnya demikian pula pengenalan manusia kepada Allah ta’ala. Ada

yang tidak mengenal sama sekali (bulan hitam), ada yang pengenalannya

setipis hilal, ada yang pengenalannya seperti bulan setengah, dan ada

pula yang pengenalannya terhadap Allah telah ‘purnama’. Namun demikian,

sebagai zat tetap saja Dia tidak akan pernah terpahami sepenuhnya oleh

manusia, karena Dia adalah Maha Tak Terbatas.

Dari sini saja, kita bisa mengerti bahwa faham panteisme,

atau menyatunya Tuhan dan manusia sebagaimana yang dituduhkan kepada

kaum sufi, adalah tidak tepat. Tentu mustahil sesuatu yang tak terbatas

bisa terlingkupi oleh sesuatu yang terbatas.

Agaknya yang dituduhkan pada kaum sufi sebagai panteisme atau

penyatuan, sebenarnya yang terjadi adalah ‘sirna kediriannya’. Contohnya

seperti cahaya lilin yang akan lenyap cahayanya jika diletakkan di

bawah cahaya matahari. Ini masih perlu kita kaji lebih lanjut. Atau

paling tidak, agaknya tidak semua sufi meyakini panteisme. Seperti kata

teman saya: “Sufi, pantheisme? Sufi yang mana dulu, nih?”

Sekarang, dari cara Rasulullah memberikan contoh pada dalam hadits di

atas, kita bisa lebih mengerti kira-kira sedalam apa akurasi hikmah

dari kata-kata seseorang jika telah ada dalam tingkatan maqam

seperti junjungan kita Rasulullah Muhammad saw. Tentu beliau tidak asal

ambil contoh saja, seperti ketika kita sedang berusaha menerangkan

sesuatu kepada orang lain. Sekarang semakin jelas pula bahwa segala

sesuatu dari diri Beliau telah ditetapkan dalam bimbingan Allah ta’ala,

bahkan sampai hal ‘sepele’ seperti mengambil contoh yang tepat ketika

menerangkan sebuah persoalan.

Juga sebagaimana hadits Rasulullah tadi, segala sesuatu dalam

ciptaan-Nya pun tidaklah semata-mata hanya sebagaimana yang tampak dari

luar. Allah tentu tidaklah sesederhana itu. Seperti hadits tadi, segala

sesuatu juga mengandung makna batin. Alam semesta, bulan, bintang, batu,

hewan, tumbuhan, manusia, syariat (ada syariat lahir dan tentu ada

syariat batin), dan lain sebagainya. Sedalam apa seseorang melihat

maknanya, tentu sangat tergantung pada kesucian qalbnya, sarana untuk

menerima ilmu dari-Nya.

Kini kita bisa sedikit lebih mengerti pula, seperti apa kira-kira kesucian qalb

Rasulullah saw, jika kata-kata Beliau mampu menyederhanakan kandungan

makna yang sedalam itu (itupun baru yang bisa kita ungkapkan) dalam

kesederhanaan simbol-simbol yang sangat akurat.

Kalau Al-Qur’an? Lebih tak bisa kita bayangkan lagi seperti apa sesungguhnya kedalaman kandungan makna Al-Qur’an.

Semoga bermanfaat,